読書の伴侶

出版社:基督教学徒兄弟団、久山康、高坂 正顕、矢内原伊作、寿岳文章、猪木正道 ほか座談

P168 白樺派:じかにものを見る

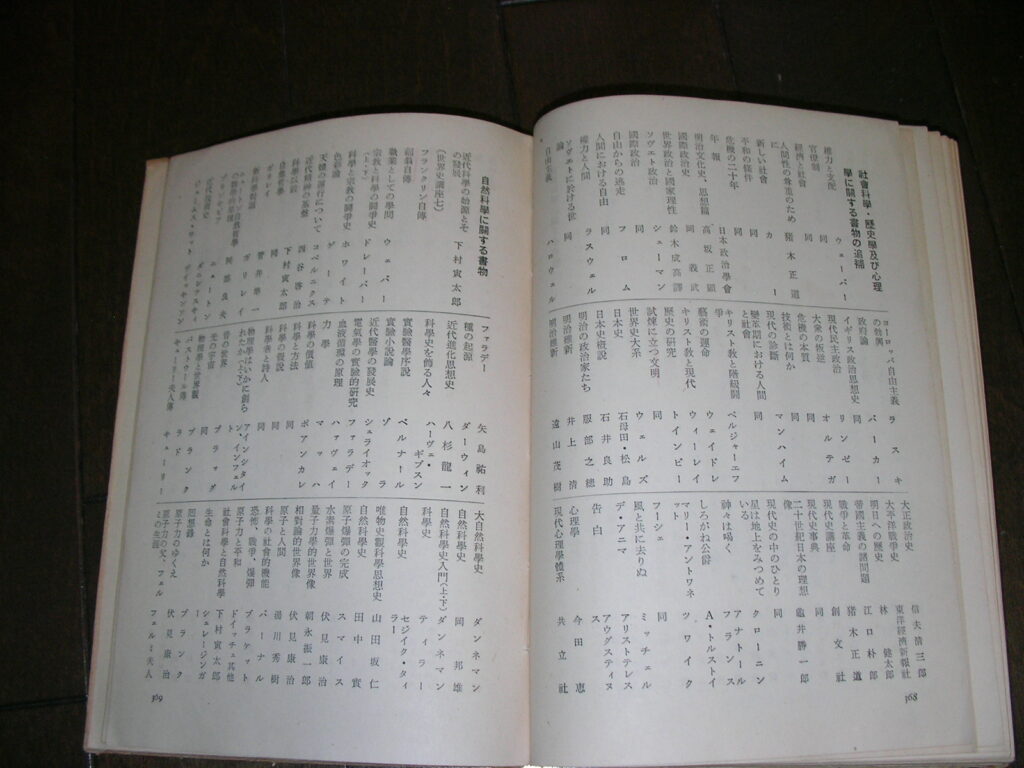

P238 久山、〇社会科学に関する書物:1つの反対反対科学として成立、国家権力を握る古い特権階級や代弁者に反抗して市民の科学として成立した。大正・昭和を通じての教養に社会問題についての理解が欠けていたのは、社会科学の性格に根差す(高島善哉「社会科学とは何か」)。社会科学は、治安維持法で徹底的な弾圧を受けた。

猪木、・一人のウェーバーも出せなかった日本では、社会科学といえばマルキシズムの書物。

マルクスの人間全体:「マルクス=エンゲルス往復書簡」、「レーニン全集」(ルビナー編集)、スターリン「レーニン主義の諸問題」、「共産党史」スターリン監修、解説書は避けてテキストで読むことがひとつ。

マルクス:「賃労働と資本」、「共産党宣言」、「独仏年誌」、「ユダヤ人問題のために」:政治的国家と市民社会の対立・政治的開放と人間的開放との区別が大切、「ヘーゲル法哲学批判」:人間的開放の担い手としてプロレタリアートがデビュー。

エンゲルス:「国民経済批判要綱」、「イギリスの現状」、マルクス「神聖家族」、「ドイツイデオロギー」、「哲学の貧困」、「経済学批判」:史的唯一論の公式が序文に・「資本論」(第1巻)の初めと並行して読む、同2巻・3巻、「剰余価値学説史」、「フランスの階級闘争」、「ルイ・ポナパルト」、エンゲルス「革命と反革命」、いかにマルクスが上部構造を重視しているかが判る(上部構造自体の分析を怠るな)。

・レーニンの戦略戦術(彼が何のために書いているかに注意):「ロシアにおける資本主義の発達」、「帝国主義論」、「国家と革命」:党組織論、「唯物論と経験批判論」

・共産主義への理解、平野義太郎ほか「共産主義への50の疑問」、カリーニン「若き共産党員の教育」、劉少奇「共産党員の修養を論ず」、毛 沢東・劉 少奇「整風文献」

・マルキシズムと対決しながらデモクラシー(民主主義)の本質を解明するもの

リンゼー「資本論入門」、ラスキ「近代国家における自由」、「現代革命の考察」、「共産党宣言への歴史的序説」、エリネツク「人権宣言論」

・マックス・ウェーバー「プロテスタントの倫理と資本主義の精神」、大塚久雄「宗教改革と近代社会」が解説書、青山秀雄「マックス・ウェーバー」(岩波新書)

・ソ連の影響、E・H・カー「西欧を衝くソ連」、「ボルシェヴィキ革命史」、スウィージー「社会主義」

・ファシズム批判、「ファシズム」(岩波新書)貝島兼三郎、ハイマン「共産主義・ファシズム・民主主義」

〇日本社会に関する書物

・マークゲイン「ニッポン日記」占領政策の裏面、山田盛太郎「日本資本主義の分析」、平野義太郎「日本資本主義の機構」、野呂栄太郎・岩波書店「日本資本主義発達史講座」、講座派と労農派の論争:内田穣吉「日本資本主義論争」、対馬忠行「日本資本主義論争史論」、川島武宣「日本社会の家族的構成」、戒能通孝「裁判」、遠山茂樹「明治維新」、清水幾太郎「市民社会」、「社会学講義」、「群衆心理」、「私の社会観」、ルース・ベネディクト「菊と刀」、ハーバート・ノーマン「日本における近代国家の成立」・「兵士と農民」、

サンソム「日本文化史」、笠信太郎「ものの見方について」

・平和問題、安倍能成「平和への念願」、都留重人「自由と平和のために」・「平和を求める日本経済」

中野好夫「良識と寛容」、南原繁「平和の宣言」、雑誌「世界・講和問題特集 昭和26年10月号」

久山:「中国に背を向けた日本経済というものは、アメリカの植民地化の一途を辿る外に生きる道を失うでしょうね」、「ドイツ戦没学生の手紙」-第一次大戦、「きけわだつみのこえ」-太平洋戦争、猪木:田畑茂二郎「世界政府の思想」(岩波新書)

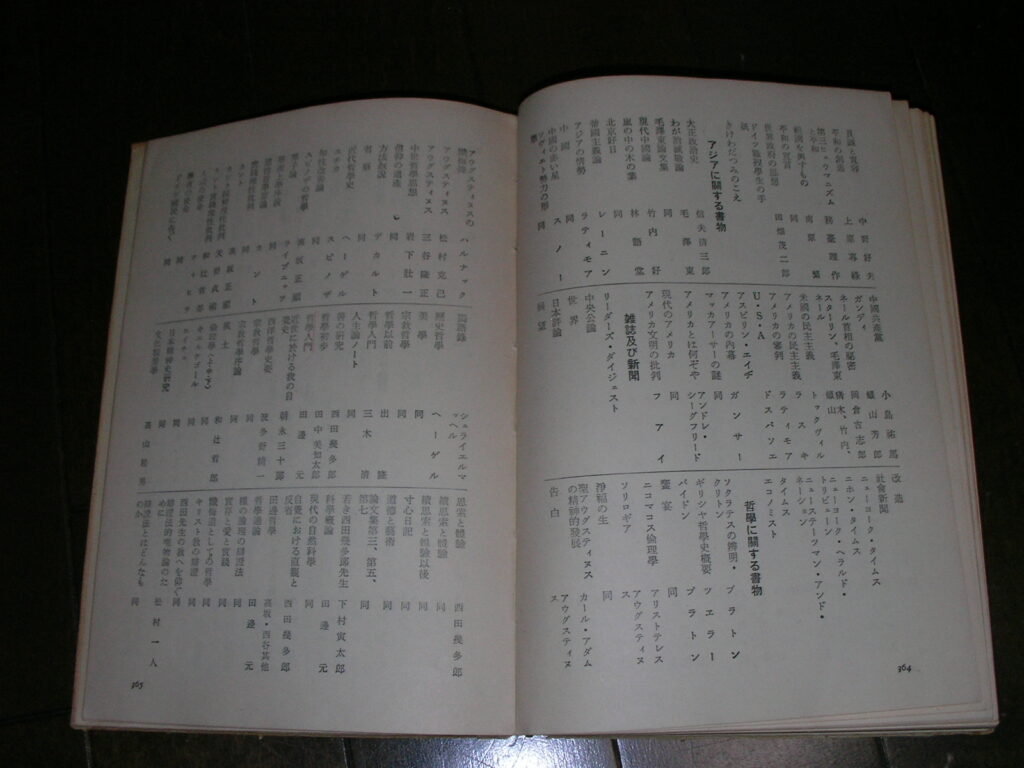

・アジア 猪木、信夫清三郎「大正政治史」でシベリア出兵や西原借款を読み日本人がロシアや中国に対していかに理解がないか、ロシア革命や中国革命に対する理解に欠けている、特に中国を勉強すべき、毛沢東が書いたものを読むのが一番。三一書房「毛沢東選集」、「わが消滅戦論」、伝記は竹内好「毛沢東伝」・「現代中国論」、林語堂「嵐の中の木の葉」・「北京好日」、マルクスの妙な論理:ドイツではブルジョワ革命が不可能だからプロレタリア革命は可能だという、でもロシアや中国では実現した。外なるプロレタリア共産主義の担い手になることを理論化したのがレーニン「帝国主義論」の重大な意義。米ラティモア「アジアの情勢」・「中国」:インドと英に凶暴なグルカ兵を供給するネパール同様日本はロシアと中国の防壁というアメリカ政策の道具、スノー「中国の赤い星」・「ソビエト勢力の形態」、小島祐馬「中国共産党」、蝋山芳郎「ガンディ」、岡倉古志郎「ネール首相の秘密」、要書房猪木・竹内・蝋山「スターリン、毛沢東、ネール」

・アメリカ、トゥクヴィル「米国の民主主義」、ラティモア「アメリカの審判」、ドスパソス「U・S・A」、数名共著「アスピリン・エイジ」、ガンサー「アメリカの内幕」・「マッカーサーの謎」、アンドレ・シークフリード「アメリカとは何ぞや」「現代のアメリカ」、「仏ツァイ「アメリカ文明の批判」

・新聞 久山:併し(しかし)日本ではいつも2,3の総合雑誌は非常に進歩的であるのに、その他の雑誌や大新聞になると、一度に質が落ちて、その時々の政治勢力に阿諛(あゆ、おべっかをつかうこと)するのはどうしたことでしょう。その結果一部少数の知識人と一般大衆との間には、まるきり話の通じない階層があって、政治はこの無知な大衆と直結していて、多数を獲得して遂行されるのですから困ったものですね。

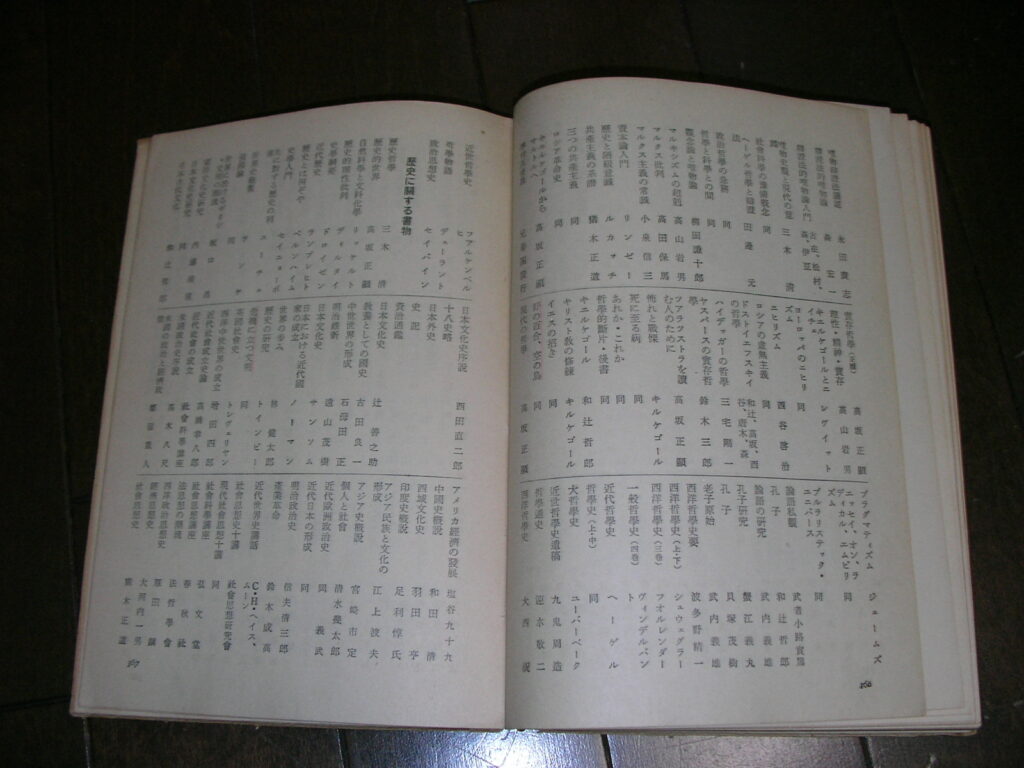

・アジア、哲学、歴史、社会科学の本と、追補